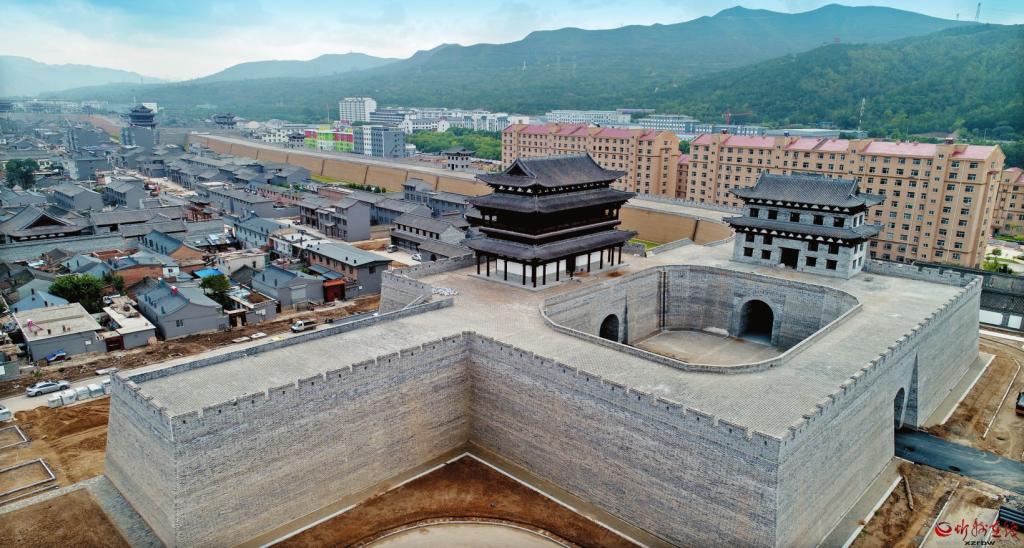

岢嵐州故城位于岢嵐縣嵐漪鎮(zhèn)西街村四周����,建于明代�����,屬于城址�。平面呈長方形,東西1850米����、南北1100米,分布面積203.5萬平方米?��,F(xiàn)存東墻殘長1039米���,西墻殘長947米,南墻殘長1600米����,北墻殘長1750米����。墻體基寬6~15米�����,頂寬3~11米����,殘高5~12米����。土質(zhì)夯筑,外包磚石��,夯層厚0.08~0.2米�����,包磚厚1.3米?,F(xiàn)存東、南���、北3座城門及甕城�,東北角角樓和5個馬面。1984年8月18日公布為縣級文物保護(hù)單位�,2015年9月1日公布為市級文物保護(hù)單位,2021年8月4日山西省人民政府公布為第六批省級文物保護(hù)單位�。

《中華人民共和國文物保護(hù)法實施條例》

第二十三條 配合建設(shè)工程進(jìn)行的考古調(diào)查、勘探�����、發(fā)掘���,由省���、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政主管部門組織實施���?����?缡?�、自治區(qū)�、直轄市的建設(shè)工程范圍內(nèi)的考古調(diào)查、勘探�、發(fā)掘,由建設(shè)工程所在地的有關(guān)省�����、自治區(qū)��、直轄市人民政府文物行政主管部門聯(lián)合組織實施����。其中,特別重要的建設(shè)工程范圍內(nèi)的考古調(diào)查���、勘探、發(fā)掘���,由國務(wù)院文物行政主管部門組織實施�����。

建設(shè)單位對配合建設(shè)工程進(jìn)行的考古調(diào)查�����、勘探����、發(fā)掘,應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助��,不得妨礙考古調(diào)查��、勘探����、發(fā)掘。

第二十四條 國務(wù)院文物行政主管部門應(yīng)當(dāng)自收到文物保護(hù)法第三十條第一款規(guī)定的發(fā)掘計劃之日起30個工作日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)決定��。決定批準(zhǔn)的��,發(fā)給批準(zhǔn)文件���;決定不批準(zhǔn)的��,應(yīng)當(dāng)書面通知當(dāng)事人并說明理由���。

文物保護(hù)法第三十條第二款規(guī)定的搶救性發(fā)掘,省�、自治區(qū)����、直轄市人民政府文物行政主管部門應(yīng)當(dāng)自開工之日起10個工作日內(nèi)向國務(wù)院文物行政主管部門補辦審批手續(xù)��。

第二十五條 考古調(diào)查����、勘探、發(fā)掘所需經(jīng)費的范圍和標(biāo)準(zhǔn)��,按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行���。(未完待續(xù))

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>